假肢接受腔的種類與科學(xué)解析

假肢接受腔作為連接殘肢與假肢的核心部件�����,其設(shè)計(jì)直接影響穿戴者的舒適度與運(yùn)動(dòng)功能���。根據(jù)國(guó)際假肢矯形協(xié)會(huì)(ISPO)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及近年學(xué)術(shù)研究�����,接受腔的分類體系可從材料�����、結(jié)構(gòu)和功能三個(gè)維度進(jìn)行科學(xué)解析

一�、材料體系的革新與應(yīng)用

1. 傳統(tǒng)材料的迭代

早期塑料接受腔以聚丙烯(PP)為主�����,憑借低成本和耐用性占據(jù)市場(chǎng),但透氣性差的問(wèn)題長(zhǎng)期存在 ��。硅膠材料的出現(xiàn)突破了這一局限����,其彈性模量與人體皮膚接近(約1-10MPa),且生物相容性優(yōu)異���,可減少皮膚過(guò)敏反應(yīng)���,成為糖尿病截肢患者的首選 。樹(shù)脂材料則以不飽和聚酯為基礎(chǔ)�����,通過(guò)添加碳纖維增強(qiáng)層(含量15-30%)�����,使強(qiáng)度提升至300MPa以上��,廣泛應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)假肢 �。

2. 先進(jìn)制造材料

3D打印技術(shù)推動(dòng)了連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的應(yīng)用。例如,芳綸纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料通過(guò)多自由度打印設(shè)備優(yōu)化纖維方向�����,Z向抗壓強(qiáng)度從傳統(tǒng)3D打印的20MPa提升至80MPa��,可滿足馬拉松運(yùn)動(dòng)員的動(dòng)態(tài)載荷需求 ���。奧托博克最新的MyFit技術(shù)已實(shí)現(xiàn)碳纖維接受腔的直接打印,整體重量比樹(shù)脂腔減輕40% �。

二、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的生物力學(xué)突破

1. 經(jīng)典結(jié)構(gòu)類型

- 四邊形接受腔:基于20世紀(jì)50年代的生物力學(xué)研究����,通過(guò)坐骨結(jié)節(jié)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)主要承重,適合大腿下1/3截肢者��。其橫向橢圓截面(前后徑/左右徑≈1.2:1)符合亞洲人體形特點(diǎn)��,目前仍占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的60%以上�����。

- 坐骨包容式(CAT/CAM):采用縱向橢圓設(shè)計(jì)(前后徑/左右徑≈1.5:1)��,通過(guò)股骨內(nèi)收位實(shí)現(xiàn)軟組織均勻承重。研究表明�,其壓力分布標(biāo)準(zhǔn)差比四邊形腔降低37%,特別適合循環(huán)障礙患者 ����。

- ISNY接受腔:結(jié)合彈性聚乙烯內(nèi)襯與碳纖維外框,利用“硬支撐+軟貼合”原理�����,使殘肢界面應(yīng)力梯度控制在5kPa/cm以內(nèi)����,穿戴舒適度顯著提升 。

2. 特殊結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

骨盆包容式接受腔通過(guò)髂嵴支撐環(huán)實(shí)現(xiàn)髖關(guān)節(jié)離斷患者的穩(wěn)定懸吊��,其三維打印版本采用拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)��,在保證強(qiáng)度的同時(shí)減少材料用量50% ���。針對(duì)膝關(guān)節(jié)離斷患者設(shè)計(jì)的懸吊式接受腔���,通過(guò)股骨內(nèi)外髁壓力面實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定,步行能耗比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)降低12%���。

三���、功能導(dǎo)向的智能進(jìn)化

1. 被動(dòng)功能優(yōu)化

裝飾性接受腔采用膚色硅膠與3D紋理打印技術(shù)��,表面粗糙度Ra值控制在0.8μm以下�,視覺(jué)仿真度超過(guò)90% �����。被動(dòng)承重腔則通過(guò)有限元分析優(yōu)化應(yīng)力分布��,例如坐骨包容式腔的合力作用點(diǎn)距髖關(guān)節(jié)中心僅18mm�,接近生理狀態(tài) �。

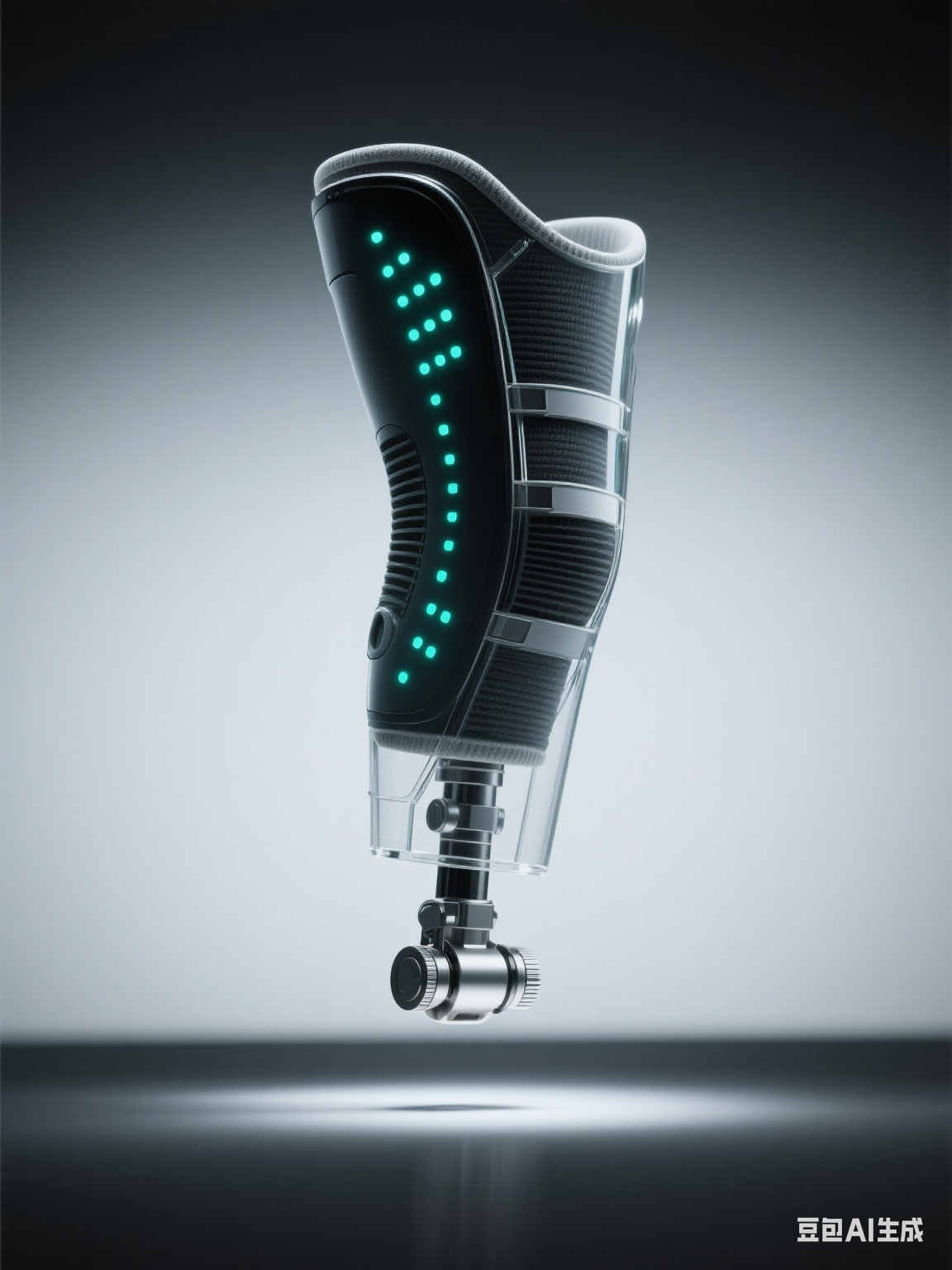

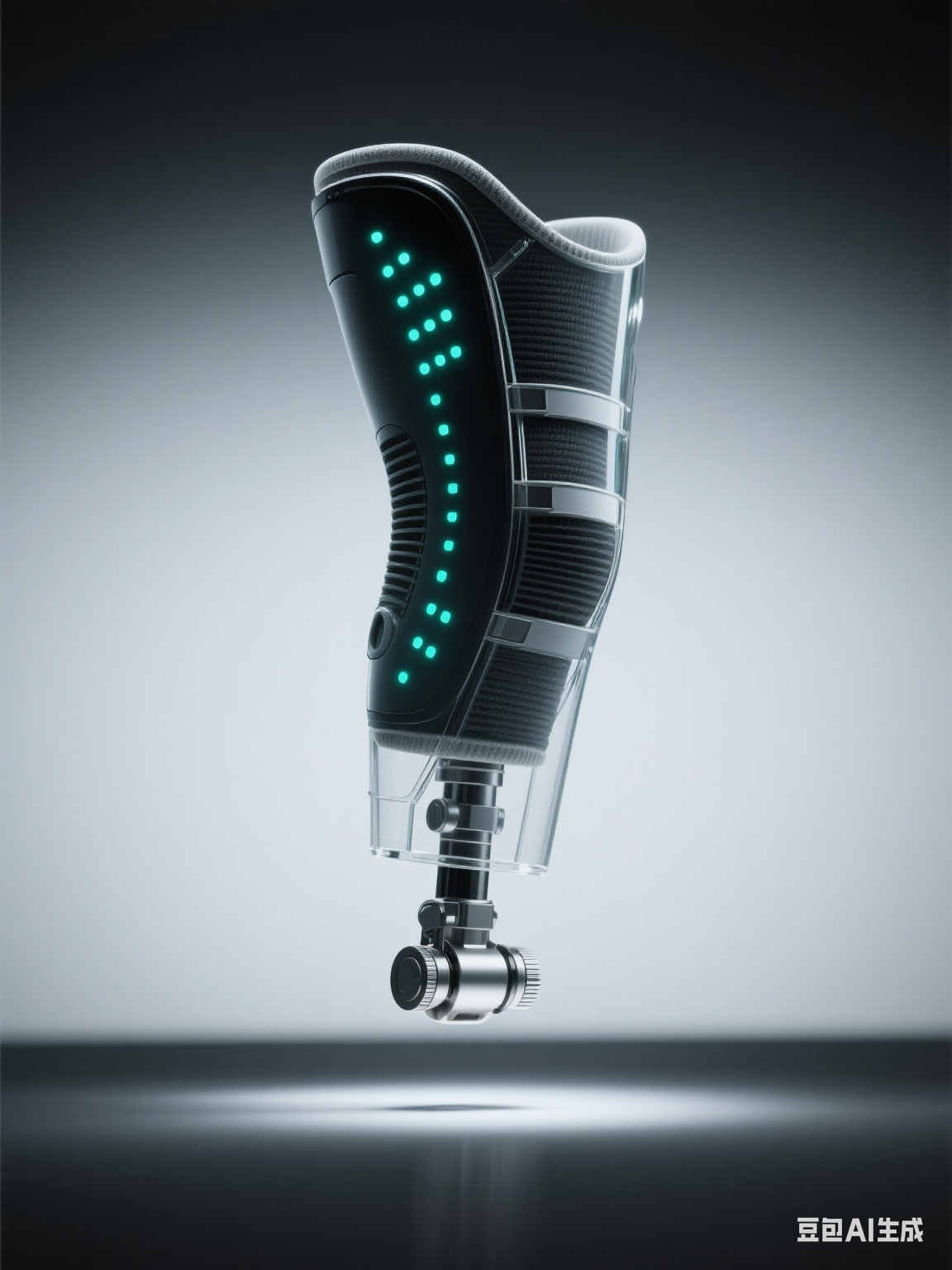

2. 智能功能集成

智能接受腔搭載多模態(tài)傳感器陣列,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)界面壓力(精度±0.5kPa)���、溫度(±0.2℃)及運(yùn)動(dòng)姿態(tài)�����。東南大學(xué)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的柔性傳感器陣列���,通過(guò)石墨烯-銀納米線復(fù)合結(jié)構(gòu)����,實(shí)現(xiàn)了0.1mm級(jí)形變感知���,已在臨床測(cè)試中使步態(tài)對(duì)稱性提升23%�����。奧托博克的iFab系統(tǒng)更將3D掃描����、智能修型與機(jī)器人加工整合�,使定制周期從傳統(tǒng)工藝的14天縮短至72小時(shí) 。

四�、個(gè)性化適配的科學(xué)原則

接受腔的選擇需遵循“生物-機(jī)械-社會(huì)”三重適配原則:

1. 生物適配:糖尿病截肢患者優(yōu)先選擇硅膠內(nèi)襯(摩擦系數(shù)0.3-0.5),而創(chuàng)傷性截肢者可選用碳纖維增強(qiáng)腔(楊氏模量230GPa) ���。

2. 機(jī)械適配:運(yùn)動(dòng)型接受腔需滿足ISO 10328標(biāo)準(zhǔn)的50萬(wàn)次疲勞測(cè)試�,日常型則側(cè)重ISPO的舒適性分級(jí) �。

3. 社會(huì)適配:青少年患者可選擇模塊化設(shè)計(jì),支持5-10年生長(zhǎng)周期內(nèi)的動(dòng)態(tài)調(diào)整�;老年患者則需關(guān)注輕量化(≤500g)與快速穿脫功能 。

隨著3D打印�����、智能傳感等技術(shù)的突破,接受腔正從“通用型”向“精準(zhǔn)定制”進(jìn)化���。2025年最新研究顯示���,連續(xù)纖維3D打印接受腔的適配精度已達(dá)0.1mm級(jí),結(jié)合腦機(jī)接口技術(shù)�����,未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)“神經(jīng)-機(jī)械”閉環(huán)控制�����,為截肢者提供更接近自然肢體的運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)�����。

本文科普內(nèi)容與圖片均由豆包AI(2025年7月28日生成)提供支持