| |

|

|

|

|

| | | | | | | |

|

|

| |

假肢前沿資訊:從功能替代到人機融合的技術(shù)革命

2025年中國國際福祉博覽會上��,BrainCo輕凌M3智能仿生腿憑借實時動態(tài)適配技術(shù)引發(fā)關(guān)注���,其530千克的靜態(tài)負載能力與0.5-6km/h的無級變速功能,標志著假肢技術(shù)已從機械支撐邁入智能協(xié)同時代 ��。當前假肢領(lǐng)域正迎來神經(jīng)控制���、材料科學與人工智能的多維度突破���,重新定義人機交互的邊界��。

神經(jīng)接口技術(shù)實現(xiàn)里程碑式跨越�。MIT研發(fā)的骨整合肌-神經(jīng)假肢系統(tǒng)(OMP)通過鈦合金植入體直接連接骨骼與神經(jīng)�,配合拮抗肌-神經(jīng)接口(AMI)手術(shù),使膝上截肢者行走速度提升40%���,避障動作自然度顯著提高�����。東南大學團隊開發(fā)的人機共融型假肢手�,融合128通道柔性肌電傳感陣列�����,力觸覺反饋精度達0.005N���,在全球輔助技術(shù)奧運會上完成持錘敲釘?shù)染殑幼鲓Z冠 �。

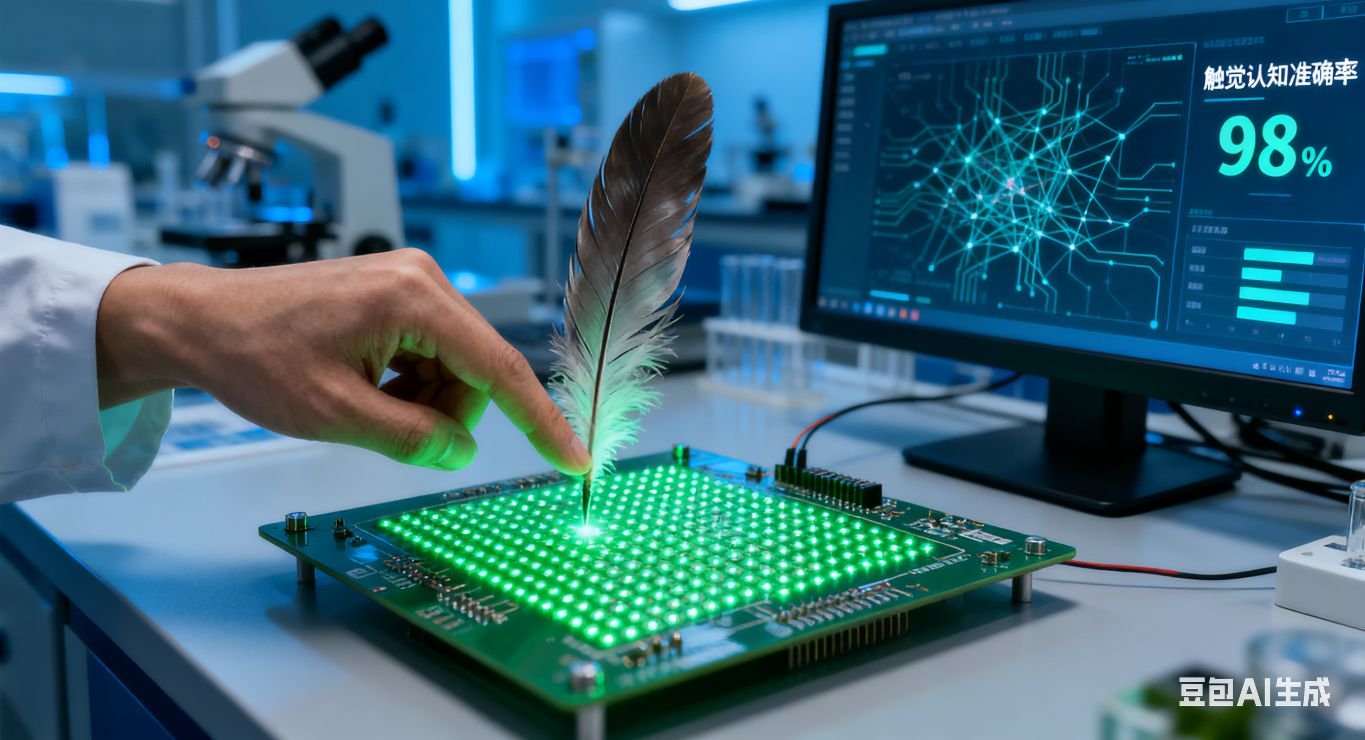

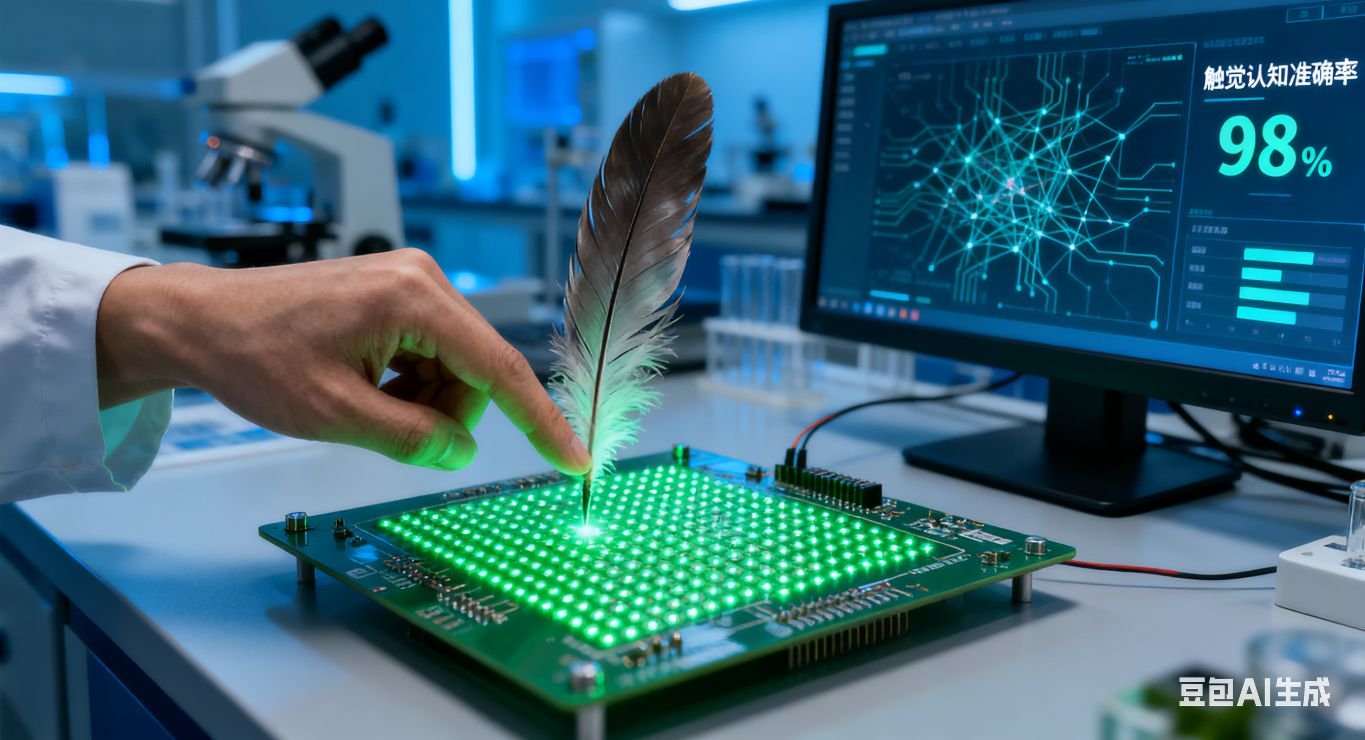

材料革新與AI感知重塑用戶體驗��。成都研發(fā)的AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電子皮膚在1cm2內(nèi)集成10萬個感應單元����,實現(xiàn)羽毛輕觸級別的力感知�,為假肢帶來接近人類的觸覺認知能力����。3D打印技術(shù)推動個性化定制普及,亳州市醫(yī)學3D打印中心通過殘肢三維掃描�����,將假肢接受腔適配周期縮短70%��,成本降低50%����,貼合度達99%。

政策與市場雙向驅(qū)動技術(shù)落地����。浙江已將腦機接口適配費納入醫(yī)保乙類項目,報銷比例達90%�����,顯著降低患者負擔���。奧托博克C-Leg4等智能膝關(guān)節(jié)憑借IP68防水��、手勢鎖定等功能�����,使穿戴者輕松完成上下樓梯�、斜坡行走等復雜場景動作�,重新融入社會生活。

從實驗室到日常生活�,假肢正從"外部裝置"進化為"身體延伸"。隨著柔性電子皮膚與再生材料的發(fā)展�,未來假肢或?qū)崿F(xiàn)溫度感知、紋理識別等更精細的感官反饋�����,而醫(yī)保政策的完善與國產(chǎn)化技術(shù)突破(核心部件國產(chǎn)化率≥95%)��,正讓尖端技術(shù)惠及更多群體 ��。

本文整合自

1.?中國殘疾人聯(lián)合會《新型智能假肢等新技術(shù)亮相2025中國國際福祉博覽會》(2025)

2.?麻省理工學院《Tissue-integrated bionic knee restores versatile movement》(2025)

3.?紅星新聞《全球首個AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電子皮膚發(fā)布》(2025)

4.?亳州市人民醫(yī)院《醫(yī)學3D打印創(chuàng)新研究中心揭牌》(2025)

5.?抖音"遼寧艾格美"《C-Leg4智能膝關(guān)節(jié)科普》(2024)

6.?浙江醫(yī)保局《腦機接口醫(yī)療服務(wù)項目報銷政策》(2025)

7.?科創(chuàng)中國《智能柔性假肢關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)》(2025)

本文科普內(nèi)容與圖片均由豆包AI(2025年9月22日生成)提供支持